La guerre des balkans (1915-1918)

Une visite guidée virtuelle des fonds de la MPP sur la guerre des Balkans

Les images présentes ont été produites par la section photographique et cinématographique de l'armée (S.P.C.A.) dès 1915, qui a envoyé un personnel nombreux (10 postes) pour effectuer ces "reportages de guerre".

A Athènes, dans le cadre de l'Ecole française d'archéologie, Millet dirigea les opérations.

La section d'Orient de la S.P.C.A. a procuré des documents particulièrement précieux aux Beaux-arts. Elle a reproduit d'abord tous les vestiges de monuments et d'objets antiques trouvés au cours de l'établissement des tranchées. Elle a aussi visité des régions de la Macédoine et de la Grèce peu connues et mal explorées au point de vue archéologique, et elle en a rapporté des documents d'un prix inestimable. C'est ainsi que tous les couvents et toutes les peintures du mont Athos ont été photographiés. A Athènes même, des séries précieuses de vues sur les monuments antiques ont été constituées. Tous ces documents serviront à illustrer les recueils archéologiques publiés par les armées de la République.

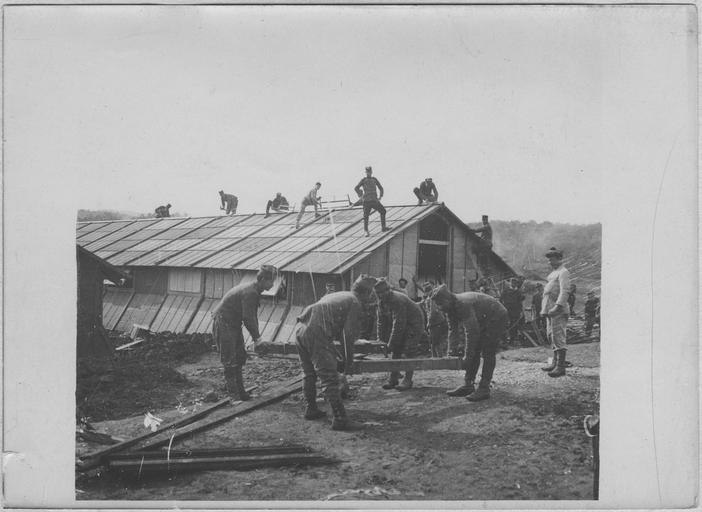

Pour les besoins de l'armée d'Orient, l'Etat-Major et services techniques, la S.P.C.A. a organisé à Salonique un détachement d'opérateurs munis d'un laboratoire et de tout le matériel nécessaire au développement et au tirage des clichés recueillis sur place.

2° Les services d'aviation de cette armée ont fait exécuter plusieurs films d'instruction par la S.P.C.A.

3° La S.P.C.A. a été chargée d'une édition de cartes postales pour la correspondance des troupes d'Orient.

Rapport de 1918 sur le S.C.P.A. Nota Bene : Les tirages numérisés présentés ici ont été classés par le S.P.C.A. dans un fonds Orient. Les noms de lieux sont ceux utilisés à l'époque.

Source : https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/le-front-dorient-1915-1919 que nous remercions.

L'attentat de Sarajevo est l'élément déclencheur de la Première Guerre mondiale. Le jeu des alliances oblige les puissances européennes à s'engager les unes après les autres dans le conflit :

- 28 juillet 1914 : l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie.

- 6 août 1914 : l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Russie.

- 11-12 août 1914 : la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Autriche-Hongrie

- 1er novembre 1914 : l'Empire ottoman entre en guerre aux côtés des puissances centrales (Allemagne et Autriche-Hongrie)

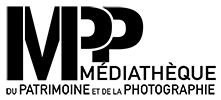

L'offensive des Dardanelles (1915)

Fin 1914, pour créer un second front, Winston Churchill, premier Lord de l'amirauté britannique, propose un plan d'offensive contre Istanbul, capitale de l'empire Ottoman. Une expédition navale et terrestre doit forcer le détroit des Dardanelles afin de ravitailler la Russie par la mer Noire et contribuer à l'encerclement des Empires centraux.

Fin 1914, pour créer un second front, Winston Churchill, premier Lord de l'amirauté britannique, propose un plan d'offensive contre Istanbul, capitale de l'empire Ottoman. Une expédition navale et terrestre doit forcer le détroit des Dardanelles afin de ravitailler la Russie par la mer Noire et contribuer à l'encerclement des Empires centraux.

- 19 février 1915 : début de l'opération alliée des Dardanelles

- 23 mai 1915 : l'Italie déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie

- 5 octobre 1915 : le débarquement des troupes françaises; britanniques, australiennes et néo-zélandaises à Gallipoli a lieu sous le feu des troupes ottomanes commandées par le général Liman von Sanders, en novembre, elles arrivent également à Salonique.

La retraite de Serbie (1915)

La Serbie, après un début de campagne contre l'Autriche-Hongrie assez favorable qui lui permet de reprendre Belgrade tombée dès décembre 1914, se retrouve en situation critique après l'entrée en guerre de la Bulgarie aux côtés des Empires centraux (23 mai 1915) et l'offensive générale austro-germano-bulgare déclenchée le 6 octobre 1915.

Novembre 1915 : le général Sarrail lance "l'offensive du Vardar" contre l'armée bulgare, mais sans succès. Ses troupes parviennent seulement à entrer sur le territoire Sud de la Serbie, puis sont contraintes de se retrancher à Salonique. L'expédition franco-britannique se solde par un échec.

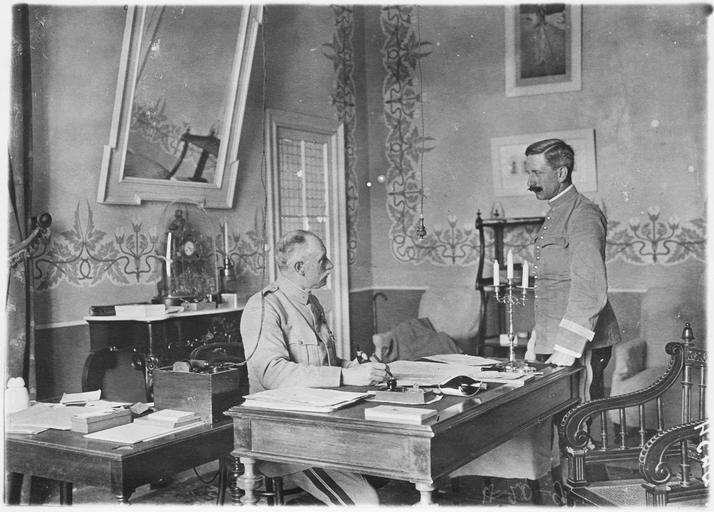

Maurice Sarrail, général français (1856-1929), prend le commandement de l'armée française d'Orient le 3 octobre 1915. Il deviendra commandant en chef des armées alliées d'Orient le 11 août 1916 jusqu'au 21 décembre 1917 où il sera rappelé à Paris.

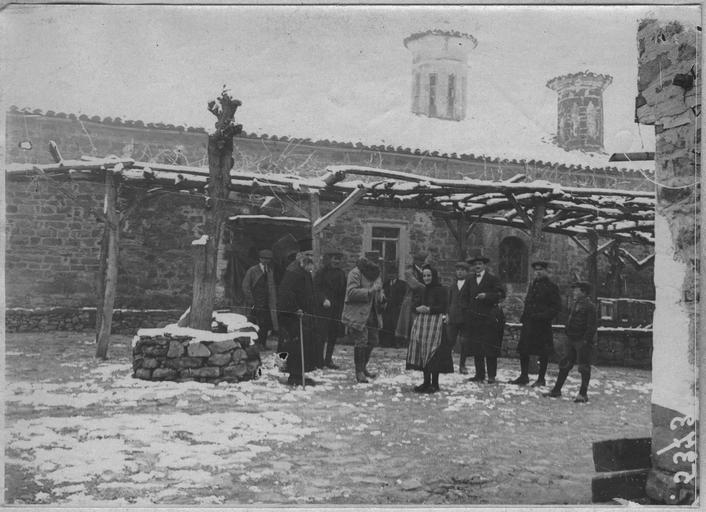

La retraite des Serbes face à l'offensive austro-germano-bulgare s'amorce en plein hiver 1915 à travers les montagnes enneigées du Monténégro et d'Albanie jusqu'à la Mer Adriatique.

La retraite des Serbes face à l'offensive austro-germano-bulgare s'amorce en plein hiver 1915 à travers les montagnes enneigées du Monténégro et d'Albanie jusqu'à la Mer Adriatique.

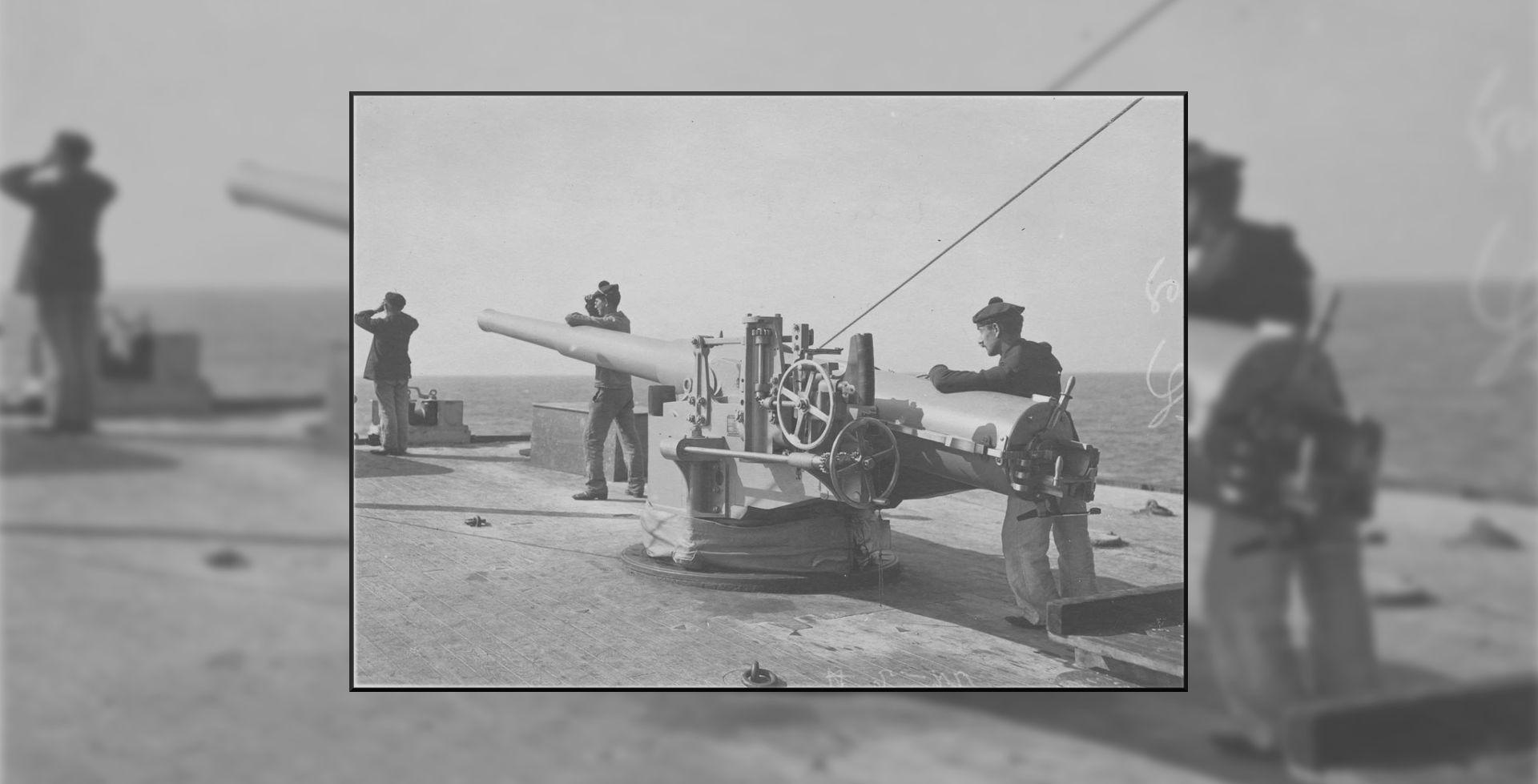

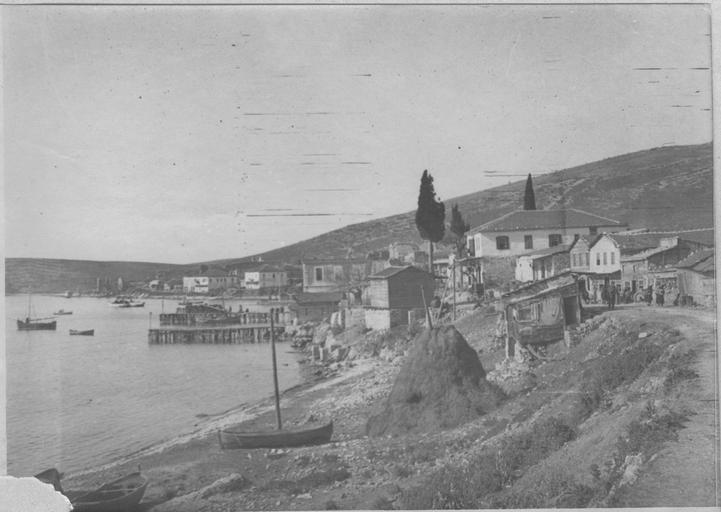

Le repli de l'armée serbe à Corfou

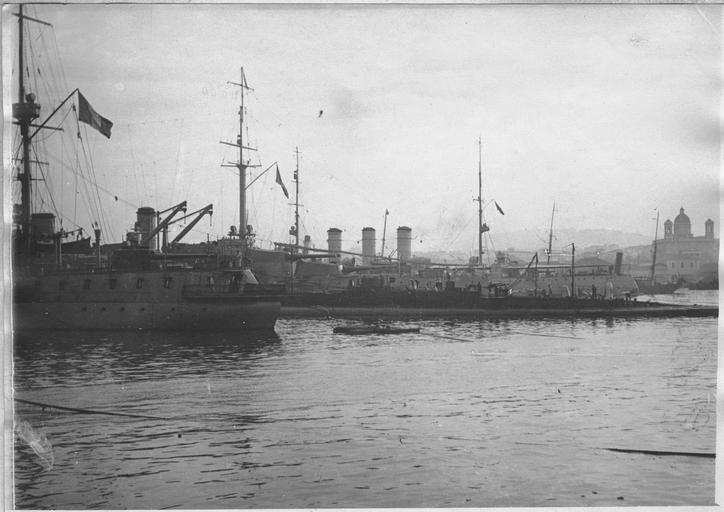

Arrivées sur les bords de l'Adriatique fin 1915, les troupes serbes sont transférées de Durazzo à Corfou par les navires alliés. Le 6 février, le prince Alexandre de Serbie, qui vient de quitter l'Albanie, arrive à Corfou, après avoir mis ses troupes en sûreté.

Le 6e bataillon de chasseurs alpins, débarqué dans la nuit du 10 au 11 janvier 1916, forme le corps d'occupation de Corfou. Il s'installe à l'Achilléon, propriété de l'empereur Guillaume II. Les appartements de l'empereur sont mis sous scellés. Les autres salles de la villa sont aménagées en hôpital.

Le 10 avril, le 10e bataillon territorial de zouaves prend la relève pour assurer la garde de l'île. La défense de Corfou s'étend au large de l'île.

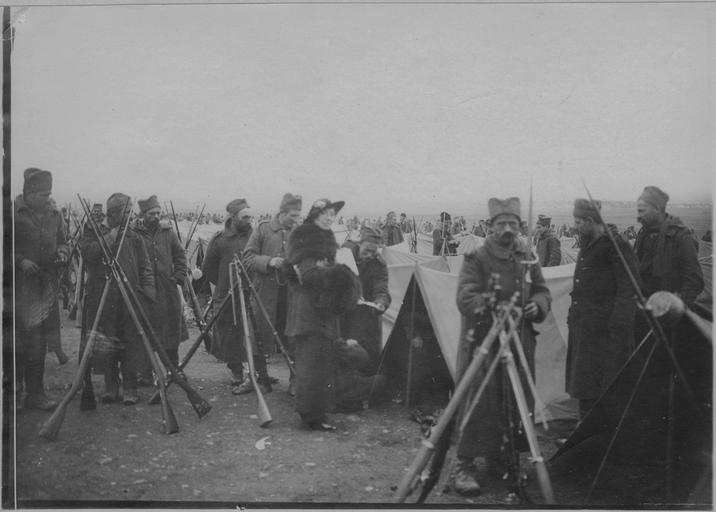

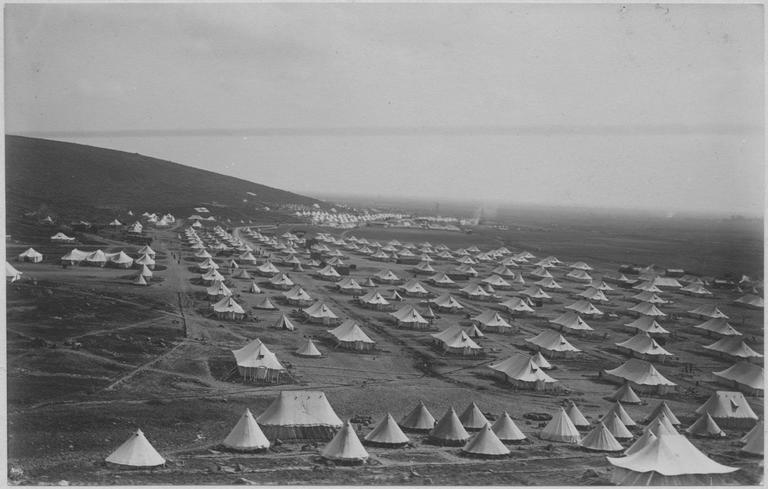

A Corfou, le général de Mondésir, chef de la mission française, réorganise en trois groupes l'armée serbe en déroute, qui débarque chaque jour de l'Albanie. Les hommes en état de reprendre les armes sont dans les camps de Govino et d'Ipsos, au nord de la ville de Corfou. Les hommes épuisés par la campagne d'Albanie et nécessitant plusieurs mois de soins sont transportés à Bizerte (Tunisie).

A Corfou, le général de Mondésir, chef de la mission française, réorganise en trois groupes l'armée serbe en déroute, qui débarque chaque jour de l'Albanie. Les hommes en état de reprendre les armes sont dans les camps de Govino et d'Ipsos, au nord de la ville de Corfou. Les hommes épuisés par la campagne d'Albanie et nécessitant plusieurs mois de soins sont transportés à Bizerte (Tunisie).

Après Corfou, l'armée serbe rétablie est embarquée pour Salonique.

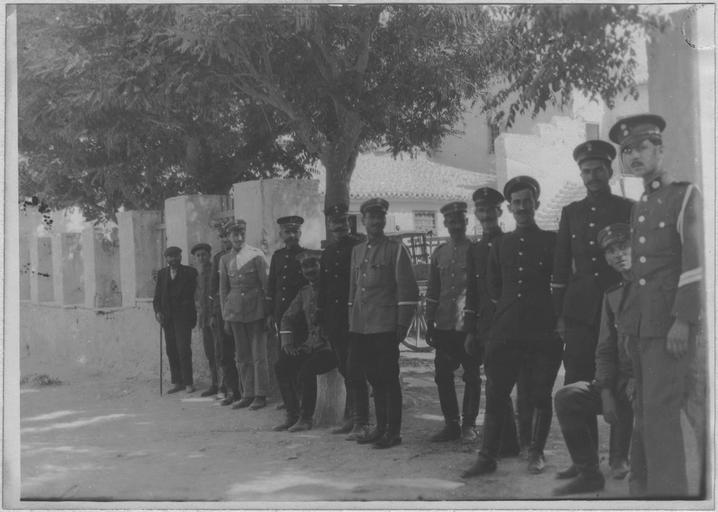

Les armées alliées à Salonique

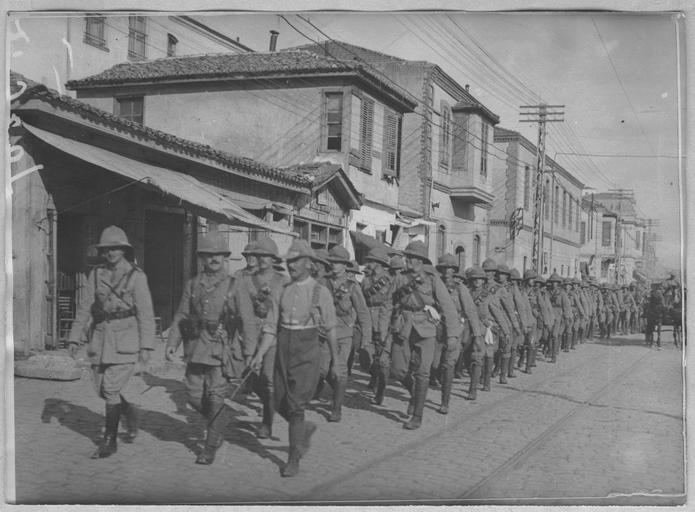

L'installation des armées alliées à Salonique (octobre-novembre 1915)

8-9 janvier 1916 : les troupes alliées quittent les Dardanelles sans être parvenues à s'emparer des détroits. Elles se replient vers Salonique, où les réfugiés affluent, pour former l'armée d'Orient avec l'armée serbe.

Printemps 1916 : les restes de l'armée serbe, reconstituée à Corfou, débarquent à Salonique, rejoignant les troupes franco-britanniques.

Printemps 1916 : les restes de l'armée serbe, reconstituée à Corfou, débarquent à Salonique, rejoignant les troupes franco-britanniques.

Eté 1916 : des troupes italiennes et russes puis grecques, opérant sous commandement anglo-français, rejoignent le camp des alliés.

rejoignent le camp des alliés.

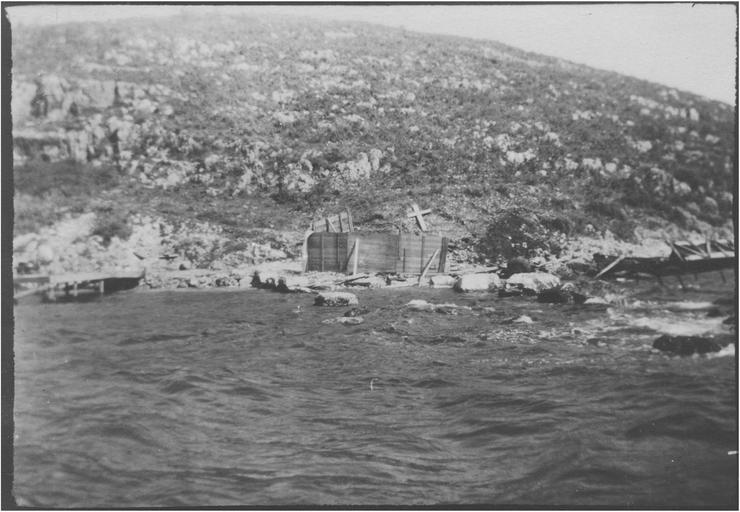

Le camp retranché de Salonique

Le camp de Salonique suscite les réserves des Britanniques qui veulent préserver leur présence en Egypte, menacée par les ambitions germano-turques, et en Mésopotamie pour protéger les puits de pétrole perses. En France, le président du Conseil Aristide Briand est partisan du maintien de ce front secondaire contre l'avis même du général en chef Joffre pour lutter contre l'influence allemande sur la Grèce et aider la Roumanie. Ne disposant que de troupes affaiblies par des épidémies et n'obtenant le renfort que d'un bataillon d'Indochinois, le général Sarrail se contente de consolider le front autour du camp retranché de l'armée alliée composée de Français, de Britanniques, de Russes, d'Italiens, d'Albanais, de Serbes, de Macédoniens, de Roumains, d'Australiens et Néo-Zéalandais.

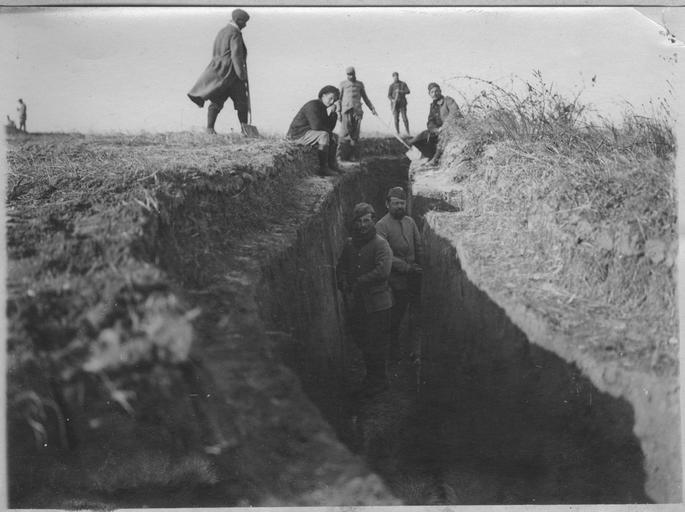

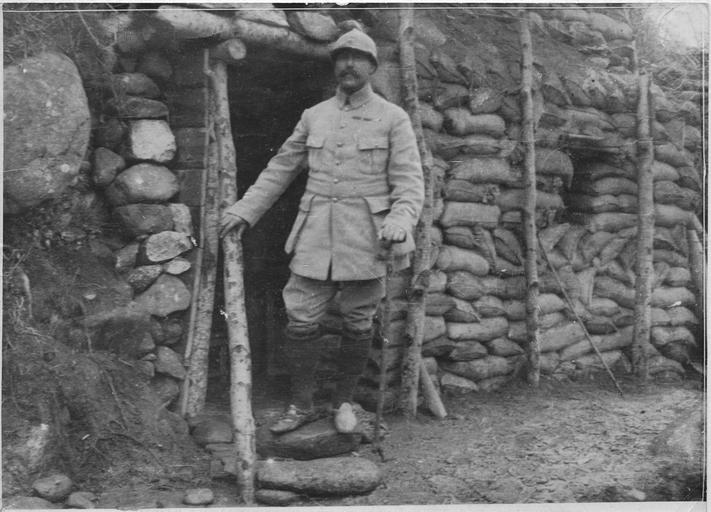

Dans les environs de Salonique, le général Sarrail fait construire des lignes fortifiées dans le Bas Vardar (à l'ouest de la ville), en Chalcidique (au sud-est), en Macédoine orientale (au nord-est) et dans les régions du Gandac et du lac Doïran (au nord).

Dans les environs de Salonique, le général Sarrail fait construire des lignes fortifiées dans le Bas Vardar (à l'ouest de la ville), en Chalcidique (au sud-est), en Macédoine orientale (au nord-est) et dans les régions du Gandac et du lac Doïran (au nord).

Les camps sont installés dans des zones marécageuses, ils occupent une vaste zone autour de Salonique. Les camps d'Ambélonès et de Sedkès accueillent des Serbes, le camp de Hortiak des Français, le camp de Lembet des Anglais. Aux abords du camp de Zeitenlik où se côtoient Serbes, Anglais, Français et Annamites, vivent des Tziganes, à Topçin, ce sont des nomades grecs qui bivouaquent près des régiments annamites ou serbes.

Les camps sont installés dans des zones marécageuses, ils occupent une vaste zone autour de Salonique. Les camps d'Ambélonès et de Sedkès accueillent des Serbes, le camp de Hortiak des Français, le camp de Lembet des Anglais. Aux abords du camp de Zeitenlik où se côtoient Serbes, Anglais, Français et Annamites, vivent des Tziganes, à Topçin, ce sont des nomades grecs qui bivouaquent près des régiments annamites ou serbes.

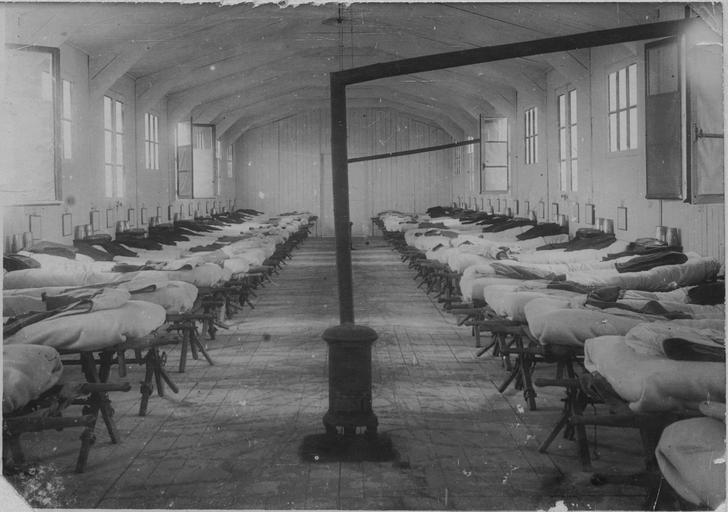

Les soldats doivent lutter contre la maladie (près de 95% des soldats entre 1915 et 918, soit près de 360 000 victimes et un corps médical peu nombreux et mal équipé) : dysenterie, scorbut, maladies vénériennes et surtout un paludisme endémique, endigué en 1917.

En journée, les soldats creusent des tranchées autour de Salonique. Le soir, ils retrouvent leur campement insalubre et propice aux maladies. Des hôpitaux de campagne imporivsés sous des tentes de fortune accueillent les soldats victimes des épidémies. On enterre les morts au cimetière de Zeitenlik.

Les blessés en provenance du front serbe sont acheminés sur les navires-hôpitaux réservés aux opérations chirurgicales, dans la rade de Salonique. Les soldats qui succombent à leurs blessures sont jetés à la mer.

La vie à Salonique

Entre solennités françaises et fêtes traditionnelles grecques, la vie à Salonique se poursuit malgré la guerre. La ville devient une ville refuge pour les Alliés.

La population, d'environ 157 000 âmes, compte plus de Turcs et de Bulgares que de Grecs. Les Alliés ne trouvent guère de soutien auprès des Saloniciens, aussi, Sarrail, pour combattre les espions bulgares et turcs, organise-t-il son deuxième Bureau pour contrôler l'administration grecque, peu favorable à la présence des Alliés à Salonique.

Les hésitations de la monarchie grecque

La Grèce est divisée entre un roi germanophile (le roi Constantin Ier, beau-frère de l'empereur Guillaume II), et un premier ministre, Venizélos, rallié aux puissances alliées, qui espère ainsi accroître son pays aux dépens de la Bulgarie et de l'empire ottoman.

La Grèce est divisée entre un roi germanophile (le roi Constantin Ier, beau-frère de l'empereur Guillaume II), et un premier ministre, Venizélos, rallié aux puissances alliées, qui espère ainsi accroître son pays aux dépens de la Bulgarie et de l'empire ottoman.

Après deux années d'hésitations, les Alliés obtiennent l'abdication du roi Constantin en faveur de son fils, Alexandre, et Venizélos déclare la guerre aux puissances centrales le 3 juillet 1917, apportant l'année suivante le concours d'une dizaine de divisions d'infanterie.

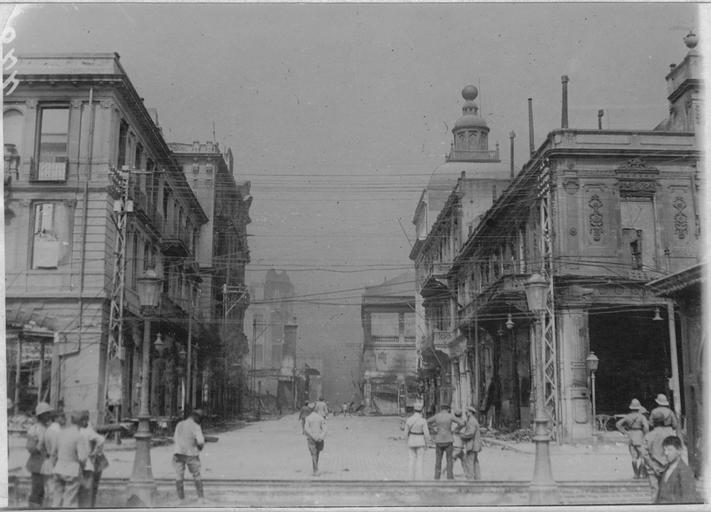

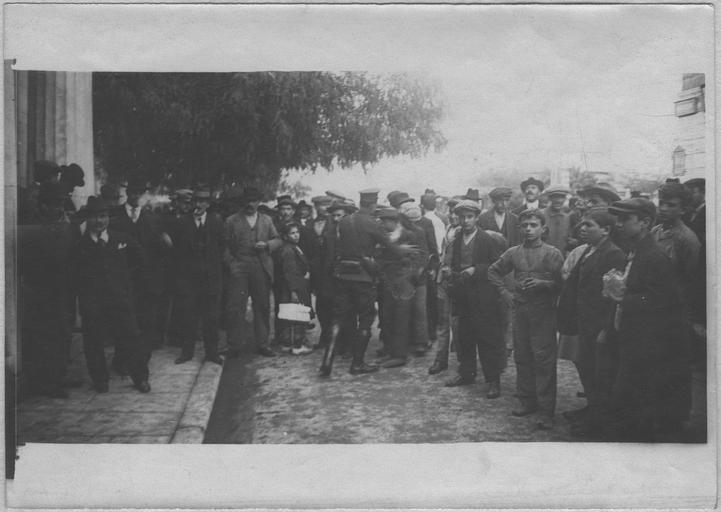

L'entrée des Bulgares en territoire grec déclenche à Salonique une manifestation de rue organisée par les Venizélistes le 28 mai 1916, puis la proclamation de l'état de siège par Sarrail le 3 juin.

En juin 1916, les Français et les Anglais instaurent le blocus des côtes grecques, mettant en péril le ravitaillement de la population.

Cette situation oblige la Grèce à faire des concessions. Venizélos crée un gouvernement provisoire à Salonique en octobre 1916.

L'armée grecque qu'il a constituée combat dans les rangs français et britanniques.

En novembre 1916, les troupes franco-anglaises et les troupes grecques s'affrontent dans les rues d'Athènes. Les anti-venizélistes procèdent à des arrestations, des expulsions et des emprisonnements ; Constantin encourage les manifestations germanophiles.

1er décembre 1916 : les troupes du roi Constantin attaquent des contingents français débarqués au Pirée.

L'occupation militaire française se limite à la surveillance des édifices publics et des ambassades. Elle est bientôt relayée par l'armée grecque.

Les autres fronts des Balkans

Sur le front de Florina et Monastir (septembre 1916 - avril 1917)

Les Bulgares occupent les montagnes qui dominent Florina (nord-ouest de la Grèce),les massifs situés à l'est vers le lac Prespa, ainsi que le Kaimatchalan. Ils font leur entrée en territoire grec les 17-18 août 1916. Dans le même temps, ils envahissent la Macédoine orientale dans le cadre d'une offensive généralisée contre le camp retranché. Le 28 août 1916, la Roumanie entre en guerre aux côtés des Alliés.

Les Bulgares occupent les montagnes qui dominent Florina (nord-ouest de la Grèce),les massifs situés à l'est vers le lac Prespa, ainsi que le Kaimatchalan. Ils font leur entrée en territoire grec les 17-18 août 1916. Dans le même temps, ils envahissent la Macédoine orientale dans le cadre d'une offensive généralisée contre le camp retranché. Le 28 août 1916, la Roumanie entre en guerre aux côtés des Alliés.

Les troupes alliées restent d'abord sur la défensive, puis le 10 septembre 1916, Sarrail déclenche une offensive sur Florina, qui sera prise le 17.

Octobre 1916 : les attaques lancées par les alliés se heurtent aux lignes bulgares. Seuls les Serbes parviennent à s'engager dans la boucle de la Cerna, puis prennent Monastir (actuelle Bytolia en Macédoine) le 91 novembre. Malgré des renforts, ils ne parviennent pas à percer le front.

Octobre 1916 : les attaques lancées par les alliés se heurtent aux lignes bulgares. Seuls les Serbes parviennent à s'engager dans la boucle de la Cerna, puis prennent Monastir (actuelle Bytolia en Macédoine) le 91 novembre. Malgré des renforts, ils ne parviennent pas à percer le front.

En raison de leurs pertes, les Alliés cessent l'offensive et s'engagent dans une guerre de position.

A l'est, le général Milne, commandant les troupes anglaises, occupe le secteur de la Strouma.

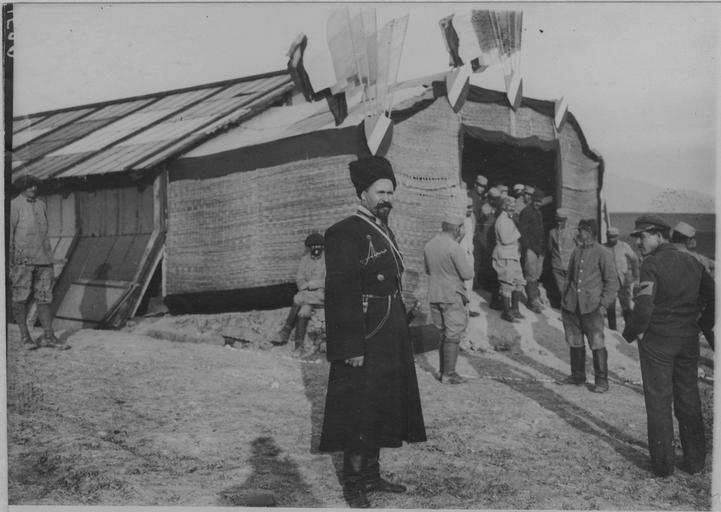

Décembre 1916 : l'armée britannique adopte une stratégie offensive, tandis que l'armée albanaise d'Essad Pacha combat contre les comitadjis bulgares. Sarrail crée ainsi un front continu de la Chalcidique à l'est jusqu'à l'Albanie à l'ouest.

Fin de l'hiver 1916-1917 : le moral des armées alliées est bas : climat, pertes humaines dues aux combats et à l'épuisement des hommes.

La campagne d'Albanie (décembre 1916-mai 1917)

La Roumanie, après les succès du général russe Broussilov en juin 1916 sur le front austro-hongrois est au nord des Carpates, entre en guerre aux côtés des Alliés le 28 août 1916 et attaque au nord, en direction de la Transylvanie, couvert par les Russes.

Après une offensive victorieuse, la Roumanie est prise en tenailles entre les troupes austro-allemandes du général Falkenhayn au nord et les troupes bulgares et turques du général Mackensen au sud : Bucarest tombe le 6 décembre.

Les Empires centraux disposent désormais d'une importante production de céréales ainsi que des champs de pétrole et de gaz, soulageant les effets du blocus.

La défaite roumaine ruine les espérances liées au front d'Orient malgré une bonne résistante de l'armée de Sarrail face aux attaques bulgares et la prise de Monastir en Servie par des troupes franco-serbes le 19 novembre 1916, première victoire de la stratégie périphérique. L'armée d'Orient est réduite à la défensive et doit se préparer à des actions pour faciliter les opérations sur les autres fronts.

Les troupes italiennes débarquent dans le golfe de Valona, point de départ de la conquête de l'Albanie méridionale.

Les Italiens vont jusqu'à Santi Quaranta, puis remontent au nord à Koritza.

La 76e division d'infanterie, qui vient d'arriver sur le front d'Orient, fait mouvement vers l'Albanie dans le secteur de Koritza, puis d'Erseck, se joignant aux unités italiennes. Les routes ainsi établies entre Valona et Koritza permettent le ravitaillement de Monastir, via Florina.

En mars, Monastir est bombardée quotidiennement. Les 57e, 76e et 156e divisions d'infanterie attaquent le massif du Péristéri et la cote 1248 afin d'établir une liason avec les troupes présentes dans la région des lacs de Prespa et d'Okrida, ces offensives se soldent par un échec, les Alliés ne parvenant pas à dégager Monastir.

Printemps 1917 : les offensives ont peu de succès malgré les lourdes pertes, et les Alliés ne gardent pas les positions conquises.

Des opérations militaires sans grande envergure sont menées en Macédoine grecque : régions du Pella et de l'Emathie, région du Gandac et du lac Doïran, et dans le Bas Vardar.

La campagne de Grèce et l'entrée dans Athènes (juin 1917)

Face à l'attitude du roi Constantin, Sarrail préconise des mesures de force. ll envoie des troupes à la conquête de la Thessalie par le chemin de fer vers Corinthe, Larissa et Athènes. Larissa tombe les 11 et 12 juin, puis Trikala situé à l'Ouest. Ils prennent le contrôle du canal de Corinthe.

Face à l'attitude du roi Constantin, Sarrail préconise des mesures de force. ll envoie des troupes à la conquête de la Thessalie par le chemin de fer vers Corinthe, Larissa et Athènes. Larissa tombe les 11 et 12 juin, puis Trikala situé à l'Ouest. Ils prennent le contrôle du canal de Corinthe.

Les troupes françaises de fusiliers marins débarquent des troupes au Pirée du 10 au 12 juin. Athènes devient le théâtre d'événements politiques majeurs. les Français contrôlent la baie de Salamine. Ils s'installent sur la colline du Zappéion au-dessus d'Athènes et sur les hauteurs entourant le Pirée.

Les troupes françaises de fusiliers marins débarquent des troupes au Pirée du 10 au 12 juin. Athènes devient le théâtre d'événements politiques majeurs. les Français contrôlent la baie de Salamine. Ils s'installent sur la colline du Zappéion au-dessus d'Athènes et sur les hauteurs entourant le Pirée.

Jonnart, Haut commissaire français, rencontre le nouveau premier ministre Zaimis à l'hôtel de Grande-Bretagne et pose un ultimatum : le roi Constantin doit abdiquer.

Jonnart, Haut commissaire français, rencontre le nouveau premier ministre Zaimis à l'hôtel de Grande-Bretagne et pose un ultimatum : le roi Constantin doit abdiquer.

Le front d'Orient en 1918

22 décembre 1917 : le général Guillaumat succède à Sarrail et entreprend la réorganisation du corps expéditionnaire, des services de santé et du ravitaillement, matant les mutineries nombreuses, luttant contre l'anti-propagande qui mine le moral des soldats. Il retisse des liens forts entre les Alliés, prônant des actions coordonnées. Il obtient du matériel neuf en grande quantité.

22 décembre 1917 : le général Guillaumat succède à Sarrail et entreprend la réorganisation du corps expéditionnaire, des services de santé et du ravitaillement, matant les mutineries nombreuses, luttant contre l'anti-propagande qui mine le moral des soldats. Il retisse des liens forts entre les Alliés, prônant des actions coordonnées. Il obtient du matériel neuf en grande quantité.

Les armées alliées d'Orient constituées de 650 000 hommes peuvent ainsi affronter les armées ennemies, qui comptent seulement 400 000 hommes, en majorité bulgares.

La situation des Alliés s'améliore peu à peu. L'Empire ottoman, inquiet de ce qui se passe sur son front asiatique, l'Autriche, bloquée devant le front italien, et l'Allemagne, concentrée sur son offensive en France en mars 1918 retirent tous une partie de leurs troupes des Balkans.

La Bulgarie reste donc le principal adversaire.

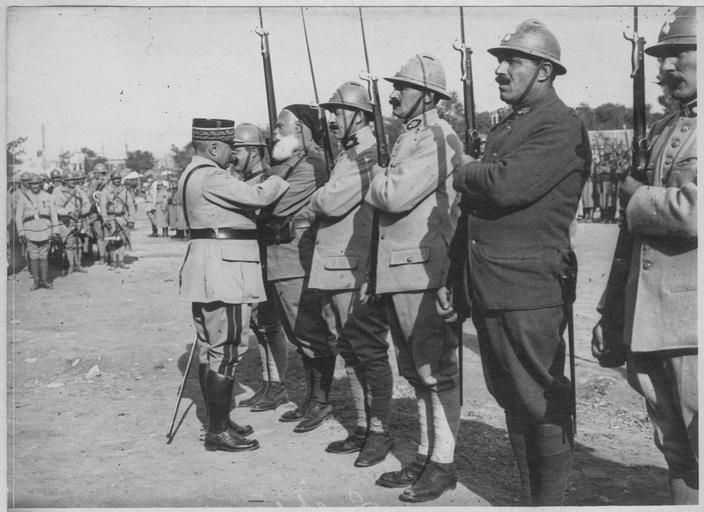

![Roger le Baron (opérateur A), Salonique. Remise de décorations par le général Franchet d'Espérey à sa résidence. Le général Franchet d'Espérey épingle la croix de la Légion d'honneur sur la poitrine du grand rabbin [Jacob Meir] Roger le Baron (opérateur A), Salonique. Remise de décorations par le général Franchet d'Espérey à sa résidence. Le général Franchet d'Espérey épingle la croix de la Légion d'honneur sur la poitrine du grand rabbin [Jacob Meir]](/sites/mediatheque/files/inline-images/or156841.jpg) Avant son rappel par Clemenceau pour prendre le commandement de Paris, menacé par l'avance des armées allemande en mai-juin 1918, le général Guillaumat a préparé un plan, que reprend à son compte le général Franchet d'Espérey (19 juin 1918 à Salonique) : une offensive généralisée à travers les montagnes.

Avant son rappel par Clemenceau pour prendre le commandement de Paris, menacé par l'avance des armées allemande en mai-juin 1918, le général Guillaumat a préparé un plan, que reprend à son compte le général Franchet d'Espérey (19 juin 1918 à Salonique) : une offensive généralisée à travers les montagnes.

Après l'accord des gouvernements britannique et italien, réticents, le 15 septembre 1918, l'armée d'Orient passe à l'offensive dans deux directions :

- l'action principale au centre (forces serbes et françaises) en direction de Belgrade, par Usküb (aujourd'hui Skopje) pour couper en deux les armées bulgares,

- une action secondaire (forces britanniques et grecques) à l'est vers la Bulgarie en direction de la vallée du Vardar et du lac Doiran.

Les divisions serbes progressent, appuyées par des unités grecques et françaises.

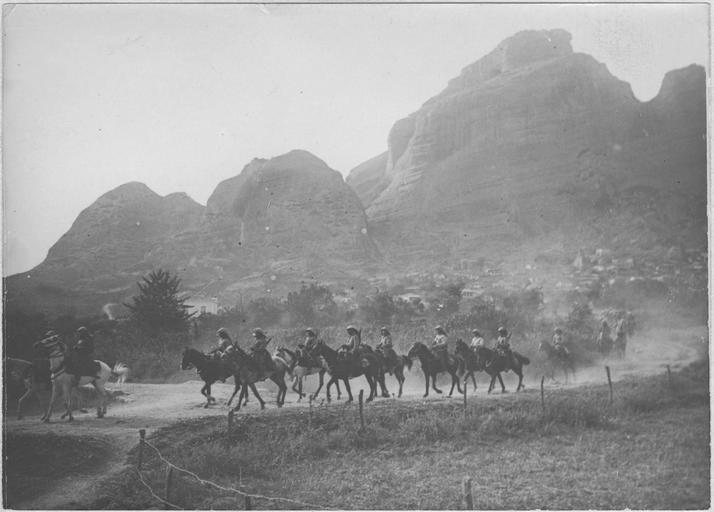

C'est dans ce cadre qu'a lieu la dernière charge de l'histoire de la cavalerie française : il s'agit du célèbre raid de la brigade à cheval des chasseurs d'Afrique du général Jouinot-Gambetta. Après avoir traversé 70 kilomètres de montagnes à près de 2000 mètres d'altitude, sans routes ni cartes ni fantassins et batteries de 75 pour les appuyer, les cavaliers foncent en direction d'Usküb, capitale de la Macédoine, prise par surprise le 29 septembre.

Le front bulgare est brisé et un armistice (le premier de la Guerre) est signé avec la Bulgarie le soir même. Le général Franchet d'Espérey poursuit vers le Nord, franchit le Danube et marche sur Bucarest, ouvrant la route vers l'Autriche.

La rupture du front de Macédoine en septembre 1918 a précipité la défaite des empires centraux en provoquant la capitulation en chaîne de la Bulgarie (29 septembre), de l'Empire ottoman (30 octobre), de l'Autriche (3 novembre) et enfin de la Hongrie qui ne signe que le 13 novembre.

L'armistice du 11 novembre met fin aux combats.

Près de 300 000 soldats français, dont plus de 50 000 ne sont jamais revenus, ont combattu sur ces terres balkaniques où ils ont vécu une fraternité d'arme avec leurs alliés serbes, italiens, britanniques, australiens, néo-zélandais.

Ceux que Clemenceau avait appelé avec mépris "les jardiniers de Salonique", leur reprochant longtemps leur inaction, poursuivent la guerre cinq mois de plus que leurs camarades, postés en Roumanie et tenant le front sud de la Russie contre les bolcheviques. Ce n'est qu'en mars 1919 que les poilus d'Orient sont rembarqués d'Odessa avec le sentiment d'avoir injustement été les oubliés de la Grande Guerre.