Architectures impossibles à Nancy

Au musée des beaux-arts, jusqu'au 19 mars

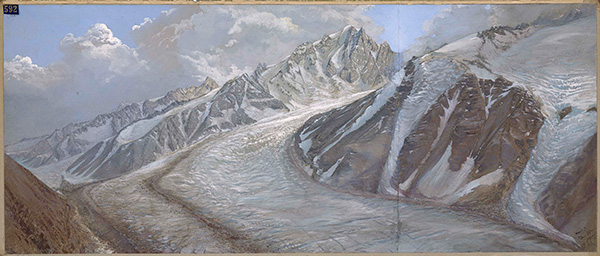

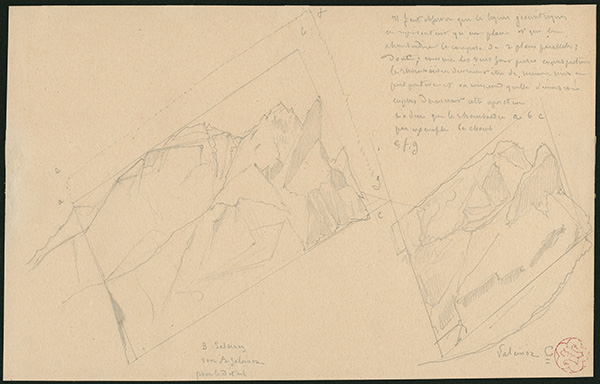

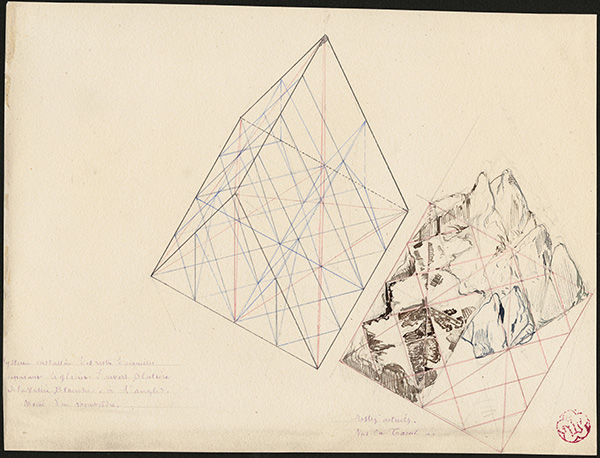

Comment l’architecture, gouvernée par des règles strictes et des dogmes intangibles, pourrait-elle être impossible ? Partant de cette contradiction, cette exposition kaléidoscopique explore les multiples voies empruntées par les artistes, de la Renaissance à aujourd’hui, pour faire « déraisonner » l’architecture. La Médiathèque du patrimoine et de la photographie y prête trois dessins de Viollet-le-Duc.

Affranchie des codes rigides dans laquelle l’emprisonne sa seule existence bâtie, l’architecture est susceptible de porter des idées comme de sonder les tréfonds de la pensée humaine, la mémoire, l’inconscient. Telle qu’elle surgit dans notre imaginaire, elle constitue une source d’inspiration majeure pour l’histoire de l’art et a fécondé à toutes les époques l’inspiration des artistes, qui puisent dans l’imaginaire architectural un puissant potentiel d’évocation propre à surprendre, déstabiliser, questionner, dénoncer. Sans prétendre explorer de manière exhaustive un sujet infini du fait des mises en abyme et des multiples lectures qu’il autorise, elle est orchestrée en cinq chapitres thématiques placés chacun sous les auspices d’une notion offrant autant de clés d’interprétation possibles du thème : caprice, démesure, égarement, menace et perte. Certains motifs comme le labyrinthe, la tour, l’escalier, la maison, le château servent de fil conducteur à un voyage dans des mondes étranges, fabuleux et inquiétants, où la présence humaine a souvent entièrement disparu.

Placée dans un esprit d’ouverture, l’exposition ne se limite pas à la peinture et à l’art sur papier, deux médiums privilégiés de l’« artiste bâtisseur » comme de l’architecte (lorsque celui-ci choisit de délaisser règles et compas pour s’emparer du pinceau et du burin). Elle offre plus largement des résonances avec la littérature, la photographie, le cinéma et le jeu vidéo et propose autant de voyages dans des univers tantôt jubilatoires, tantôt angoissants, où l’architecture occupe la première place. Bien plus qu’un simple élément de contexte ou décor d’arrière-plan, celle-ci joue la partition symbolique de la flânerie onirique ou de l’errance psychologique et sert tour à tour aux artistes de terrain de jeu, d’exploration psychique, de revendication sociale ou de contestation politique. Réunissant plus de 150 œuvres de toute nature issues d’institutions nationales, internationales et de collections particulières, elle rassemble plus de 80 artistes.Tous placent l’architecture au centre de leur démarche créative et de leur univers visuel.

L’architecture imaginaire, fantastique ou utopique a fait l’objet ces dernières décennies d’expositions à Nuremberg, Barcelone ou Paris mais celles-ci n’envisageaient qu’un aspect de la question et se cantonnaient soit à un seul médium soit à une seule époque. La présente manifestation revendique une approche inédite plus générale qui met en confrontation les œuvres de manière inhabituelle. Chahutant les traditionnels discours sur l’art, les hiérarchies et les classifications par époque et par genre, l’exposition offre une plongée sensorielle dans des univers déconcertants qui bousculent radicalement nos perceptions immédiates et nos habitudes cognitives.

© Ministère de la Culture (France), MPP, diff. RMN-GP

© Ministère de la Culture (France), MPP, diff. RMN-GP

© Ministère de la Culture (France), MPP, diff. RMN-GP

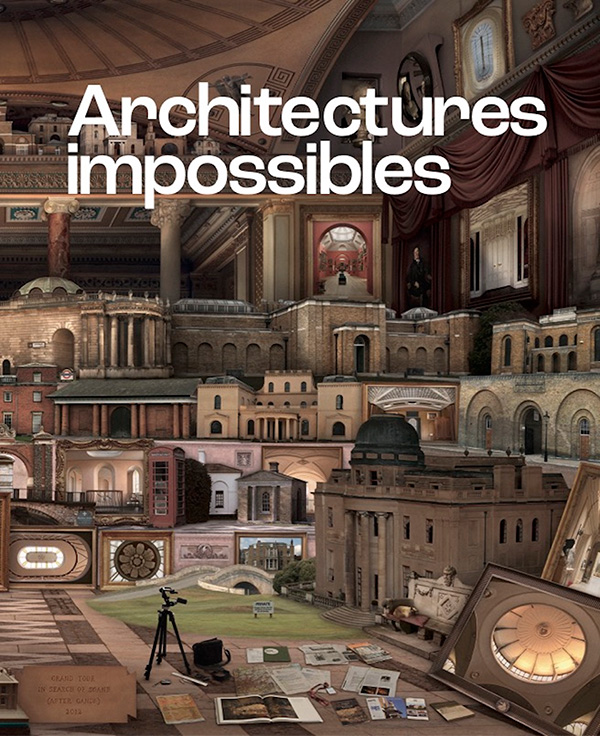

A l'occasion de l'exposition Architecture impossible, un catalogue éponyme rédigé sous la direction de Sophie Laroche a été publié par les éditions Snoeck.

Paru en décembre 2022

ISBN : 9789461618238

Editeur : Snoeck

Dimensions : 23,1 x 28,9 cm

Pages : 304

Prix : 35€