Contenus associés

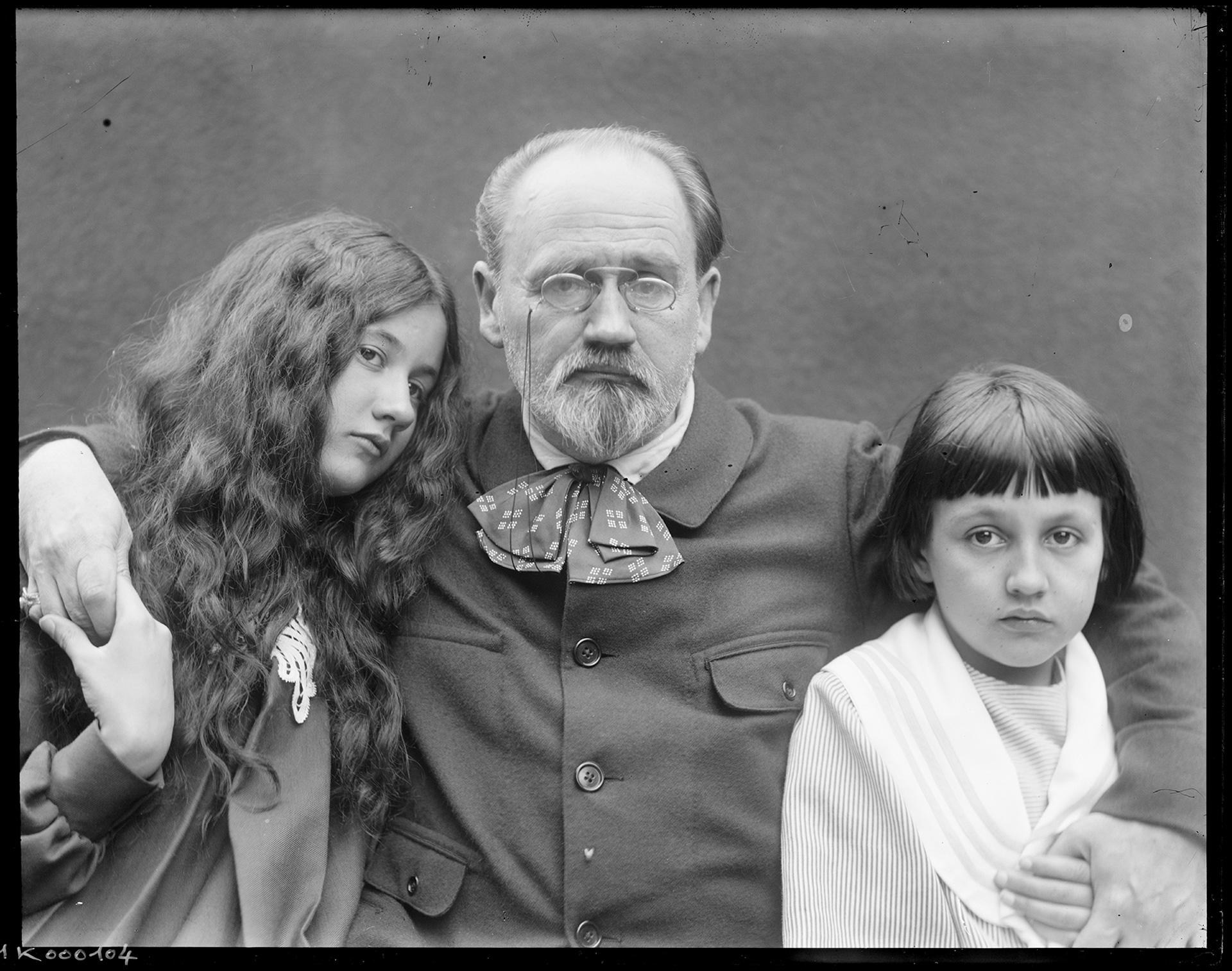

Versement, Émile Zola

L'ensemble du fonds Emile Zola désormais en ligne sur Mémoire

Gérard Uféras, La grâce et le feu

aux éditions Kulturalis

Glyndebourne, 1991

© Gérard Uféras

Michael Kenna, Haïkus d’argent

Aux éditions Skira

Dakekanba and Snow Barriers, Hokkaido, Japan. 2020

© Donation Michael Kenna, MPP, DR.